教科横断型授業 「金」の授業を実施しました。

10月9日(金)と16日(金)に、1年生を対象とした「金」の授業を実施しました。これは、1つのテーマ「金」について、世界史・日本史・地理・物理・化学・生物の6名の教員による、教科横断型の授業です。1年生はこれから文理選択、科目選択を行います。その参考にするために実施しました。

<はじめに>学年主任

普段の授業は「積み重ね型」だが、社会に出ると「目標達成型」の思考に変化していく。「金」という1つのテーマに対して、様々な視点で思考できる力が社会では必要。そして、文理・科目選択では、今回の授業で興味を持ったものを選択。

普段の授業は「積み重ね型」だが、社会に出ると「目標達成型」の思考に変化していく。「金」という1つのテーマに対して、様々な視点で思考できる力が社会では必要。そして、文理・科目選択では、今回の授業で興味を持ったものを選択。

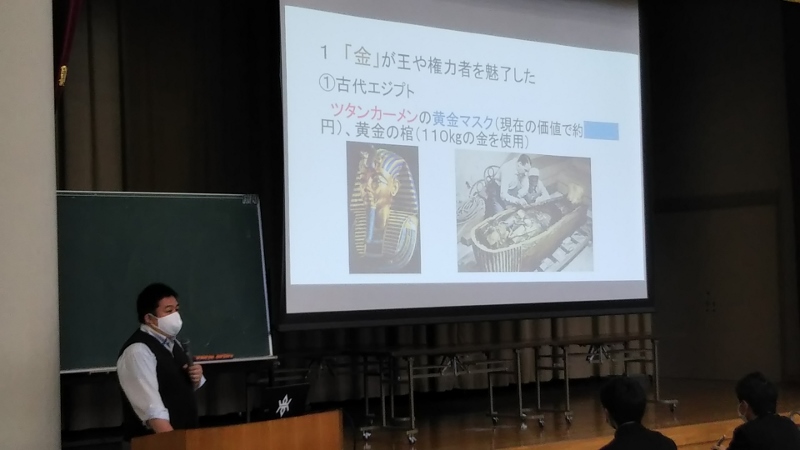

<世界史>

テーマ:世界の歴史と「金」〜「金」が世界を動かす〜

テーマ:世界の歴史と「金」〜「金」が世界を動かす〜

金が王や権力者を魅了した(古代エジプトのツタンカーメン、古代中国の金印、人類史上最高の金持ちマンサムーサ)。金が世界の一体化を加速させた(大船渡に来たセバスチャン・ビスカイノ、インカ帝国の滅亡)。ゴールドラッシュが世界を変えた(カリフォルニア、オーストラリアは人口が増えたため、食べ物や衣類、娯楽が発展。格差も生まれた)。

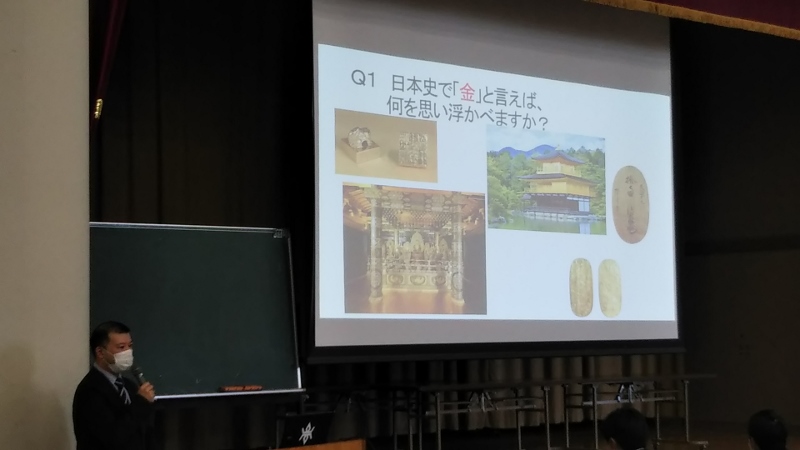

<日本史>

テーマ:「黄金の国」の原点を探る

テーマ:「黄金の国」の原点を探る

日本はいつから黄金の国になったのか。東北地方ではどのような役割を果たしたのか。「令義解」からは、金を見つけたときにどうするのかが書かれている。「続日本紀」対馬で最初の金が発見されたと書いてあるが、それが詐欺であったということも記述されている。なぜ詐欺であることまで記述したのか。日本の歴史には、いまだ謎が多い。

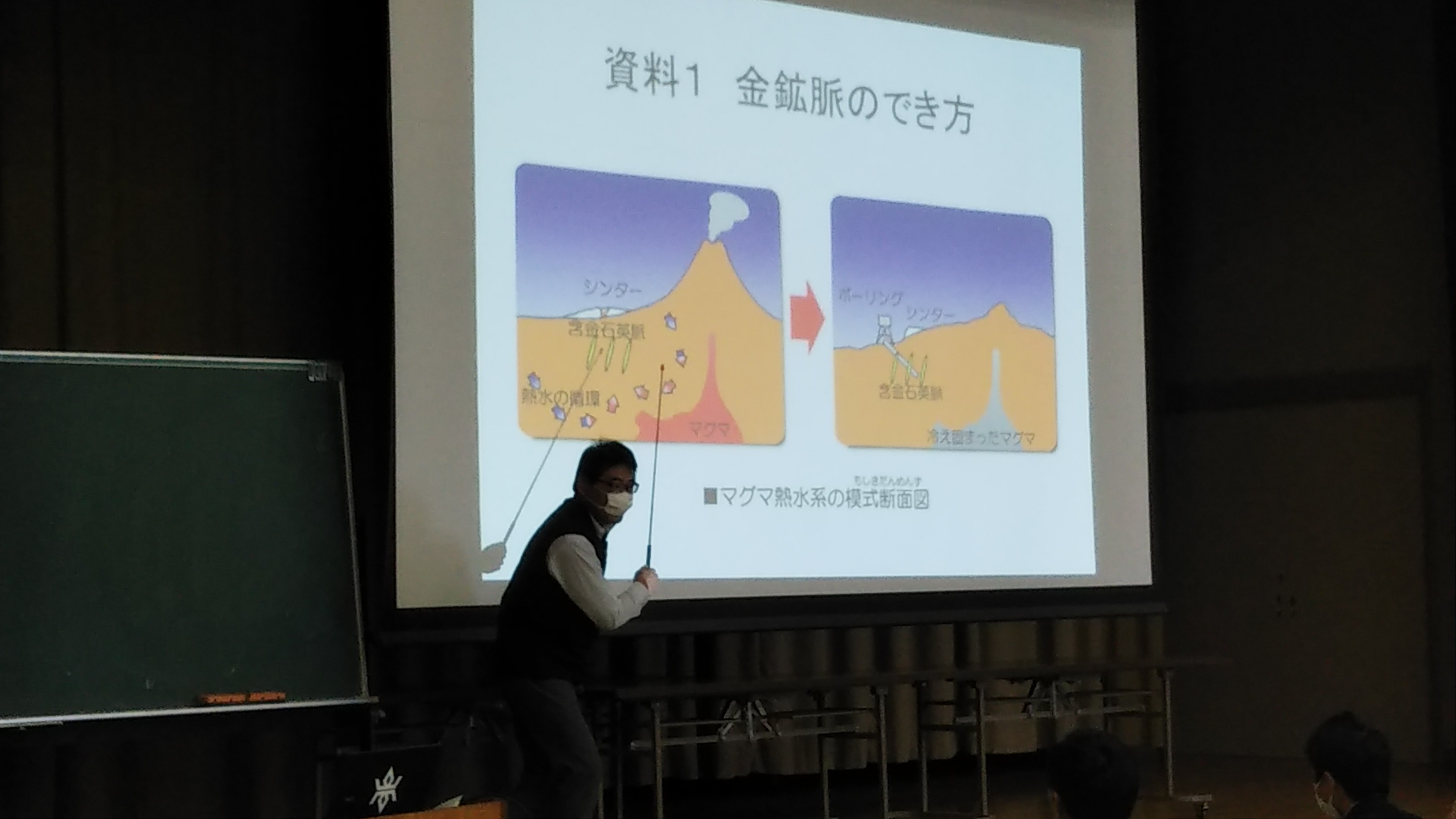

<地理>

様々な資料(金鉱脈のでき方、南アフリカ共和国年表、中国と日本の名目GDPの推移)から思考する。産出量1位がどこの国なのかを覚えるのではなく、なぜそうなったのかを資料から読み解いていく。

<物理>

原子の構造から原子番号79の金Auを作る。4つの力(電磁気力、弱い力、強い力、重力)の説明。強い力がはたらくほど陽子を接近させる。核融合で生成されるのは鉄Feまで。それ以上の原子は、超新星爆発で生成されている。

<化学>

金の見分け方。展性・延性に富む。イオン化傾向が全金属中最小のため、他の物質と反応しにくい。食べても安全であり、採掘した金が劣化しないのはこのためである。王水には溶ける。錬金術の試行の過程で化学が進化してきた。

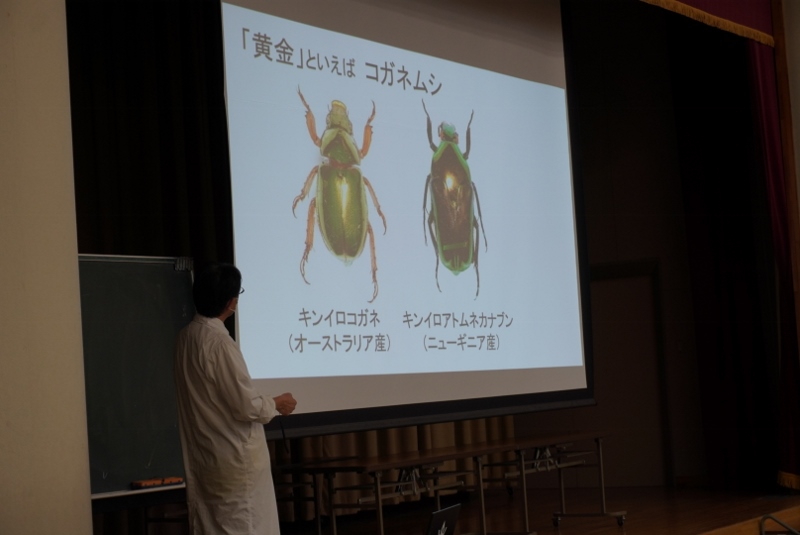

<生物>

テーマ:生物の教科書に金が登場しないのはなぜ?

テーマ:生物の教科書に金が登場しないのはなぜ?

金が生物の教科書に登場しないのは、反応性が低いため。アレルギーも起こりにくい。金色の植物、動物、虫たち。コガネムシがピカピカである意義。ピカピカの色彩は色ではなく構造色(CDが虹色であることと同じ)。バイオミメティクスについて。

<生徒の感想>

・文理選択で悩んでいましたが、地歴教科を暗記ではなく思考していく面白さを感じ文系を選択する決断ができました。

・高校の授業を究めていくと、こんな思考ができるようになるということに驚きました。普段の授業を頑張っていきたいと思います。